구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.

매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.

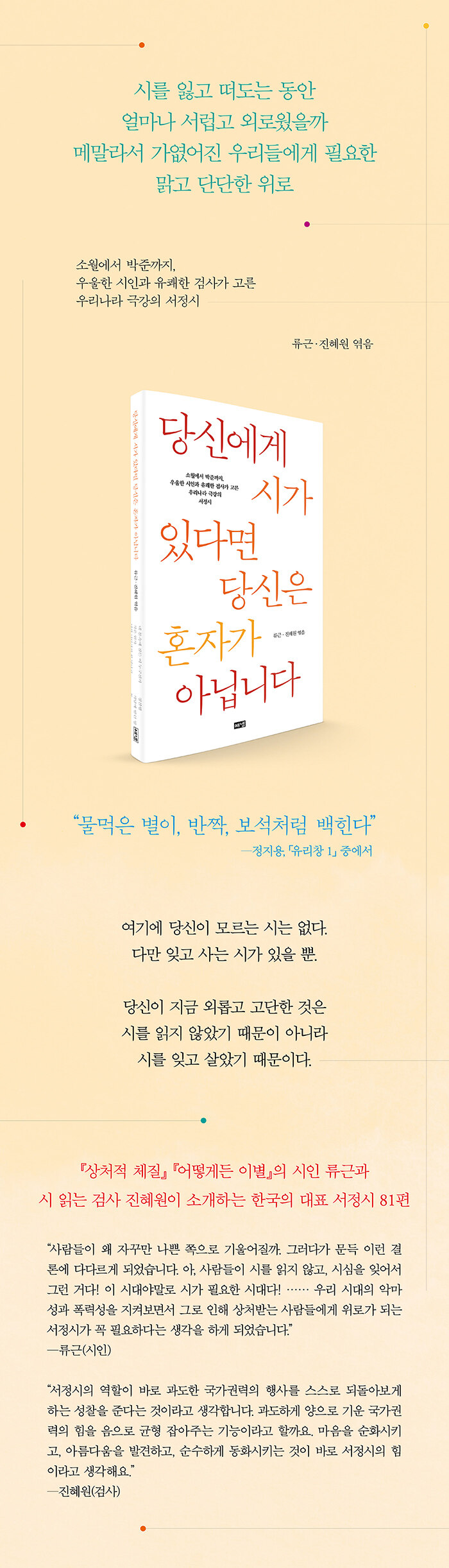

서문

1 그늘의 밤을 잊지 못하지

내 몸속에 잠든 이 누구신가김선우 | 작은 연가박정만 | 나와 나타샤와 흰 당나귀백석 | 지금은 우리가박준 | 혼자 가는 먼 집허수경 | 뼈아픈 후회황지우 | 울음이 타는 가을강박재삼 | 사람들은 왜 모를까김용택 | 북 치는 소년김종삼 | 한계령을 위한 연가문정희 | 바닥문태준 | 즐거운 편지황동규 | 세월이 가면박인환 | 사월에 걸려온 전화정일근 | 선운사에서최영미 | 등뒤의 사랑오인태

2 외로운 황홀한 심사이어니

가난한 사랑 노래신경림 | 풀벌레들의 작은 귀를 생각함김기택 | 반성 673김영승 | 낙화이형기 | 출처김주대 | 서울길김지하 | 저녁눈박용래 | 별 헤는 밤윤동주 | 잘 익은 사과김혜순 | 영진설비 돈 갖다 주기박철 | 바람이 불면이시영 | 행여 지리산에 오시려거든이원규 | 유리창 1정지용 | 푸른 밤나희덕 | 삭풍이 읽고 간 몇 줄의 시오정국 | 저문 강에 삽을 씻고정희성 | 낙화조지훈

3 산에서 우는 작은 새여

개 같은 가을이최승자 | 사평역에서곽재구 | 바닷가 우체국안도현 | 꽃김춘수 | 아름다운 관계박남준 | 행복유치환 | 슬픔이 기쁨에게정호승 | 어머니의 아랫배를 내려다보다이승하 | 어느 늦은 저녁 나는한강 | 산유화김소월 | 풍경심보선 | 밥장석주 | 풀김수영 | 갈매기 나라이승훈 | 청산행이기철 | 식당에 딸린 방 한 칸김중식

4 나는 온몸에 풋내를 띠고

봄이성부 | 우리 살던 옛집 지붕이문재 | 긍정적인 밥함민복 | 병상록김관식 | 안개기형도 | 텃새김종해 | 돌거울에김후란 | 켄터키의 집 Ⅱ김명인 | 나그네박목월 | 큰 산에 피는 꽃은 키가 작다임동확 | 옛 노트에서장석남 | 빼앗긴 들에도 봄은 오는가이상화 | 의자이정록 | 껍데기는 가라신동엽 | 그날이성복 | 대숲 아래서나태주

5 비로소 설움에 잠길 테요

앵두나무 아래 중얼거림전동균 | 지상의 방 한 칸김사인 | 희미한 옛사랑의 그림자김광규 | 물의 노래이동순 | 광야이육사 | 구부러진 길이준관 | 전라도 가시내이용악 | 북녘 거처안상학 | 저무는 강물 위에김명리 | 님의 침묵한용운 | 산문에 기대어송수권 | 우리가 물이 되어강은교 | 어머니김초혜 | 국수가 먹고 싶다이상국 | 모란이 피기까지는김영랑 | 하류이건청

“왜 서정시인가요?” 시인과 검사의 대화

작품 출처

도서 DB 제공 - 알라딘 인터넷서점 (www.aladin.co.kr)